会社設立に必要な定款を作成する際、発起人を決めなければなりません。発起人には会社をつくろうと発案した人がなるものですが、外部から募集することもできます。また、未成年や法人も発起人になることができます。

目次

1 発起人の役割

1-1 発起人とは

株式会社の設立を企画し、定款に署名する人を発起人といいます。

発起人の役割は、どのような会社を作るのかを企画し、株主を募集して株主から資金を集め、定款を作成するなどの設立に必要な手続きをすることです。

ただ、実質的に設立手続きに携わっていなくても、定款に発起人としての署名・押印があれば発起人として何の問題もありません。

ちなみに会社の設立代行手続きを行う行政書士などは、発起人の依頼に従っているだけですので、発起人ではありません。

発起人は、会社の最初の株主になるため、会社の設立方法※1を問わず、設立時発行株式を1株以上は引き受けなければなりません。

※1 会社の設立方法には発起設立と募集設立がある。発起設立では、設立に必要な株式はすべて発起人が引き受ける。募集設立では、発行する株式の一部だけを引き受け、残りはほかの引受人を募集する。

1-2 連帯責任を負う事項

発起人は、会社が設立されるまでの間、次の事項について連帯して責任を負います。

| 出資不足額の支払義務 | 現物出資や財産引受があったにもかかわらず、それらの目的となった財産の価格が、定款で定めた価額に著しく不足する場合、発起人らが連帯して不足分を支払わなければならない |

|---|---|

| 会社不成立の場合の責任 | 会社成立に至らなかった場合、発起人が行った会社設立に関するすべての行為は、発起人が連帯して責任を負う |

| 任務懈怠責任 | 発起人が、会社の設立についてその任務を怠ったときは、会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う |

2 発起人になれる人

会社法は発起人になる資格についてとくに制限は設けていません。自然人※2だけでなく、法人も発起人になる資格を持っています。

さらに未成年でも15歳以上であれば発起人になることができます。

発起人の人数は1人以上は必要とされ、何人でも構わないということになっています。

・発起人の有資格者

※2 自然人とは、権利能力を有し、権利や義務の主体となることができる人のこと。これに対して法人とは、自然人以外で権利や義務の主体となることができる集団や団体などであり、法人としての地位である「法人格」が与えられる

2-1 法人の場合

株式会社や合名会社など、会社の目的の範囲内であれば、発起人になることができます。法人に認められる権利能力は、その法人の事業目的の範囲内に限定されるため、既存会社と新会社の定款に記載される事業目的が同一であることが要求されます。

社団法人や財団法人などの公益法人は、定款や寄付行為※3に定められた目的を行うのに必要であれば発起人となることができます。

ただし、法人格のない組合(民法上の組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合など)は、発起人になることはできません。

※3 財団法人の組織や運営を定めた規則のことで、会社の定款にあたる。

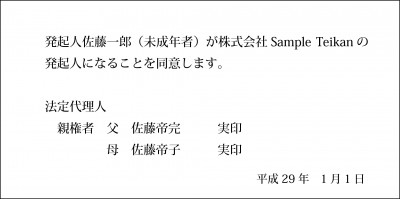

2-2 未成年者の場合

民法上、未成年者※4は単独で法律行為を行えませんが、親権者の同意を得ることで発起人になることができます。その場合、親権者の同意書・印鑑証明書・戸籍謄本が必要になります。

親権者がすべて発起人となっているときは、親権者の同意があったものと推認され、戸籍謄本の添付のみで足ります。なお、同意には、父母の共同親権の場合には、共同して行使することが必要です。

・同意書の例

・未成年者が意思無能力者の場合

未成年者が、障害などを理由とする判断能力を欠く場合(意思無能力者)、親権者が法定代理人として署名・押印を行い、意思無能力者でない場合でも、親権者が法定代理人として定款を作成することができます。

※4 未成年者が15歳以上の場合は印鑑登録ができるため、本人の印鑑登録証明書を用意すればよい。

2-3 外国人の場合

外国人も発起人になることができます。

日本人と同様、印鑑証明書か外国人登録証明書、運転免許証本などが必要になります

2-4 破産者の場合

株式会社の場合、過去に破産したことがある人であっても発起人になることができるとされています。

しかし、会社や公益法人などの法人が破産している場合は、発起人になることはできません。

3 発起人会を開催する

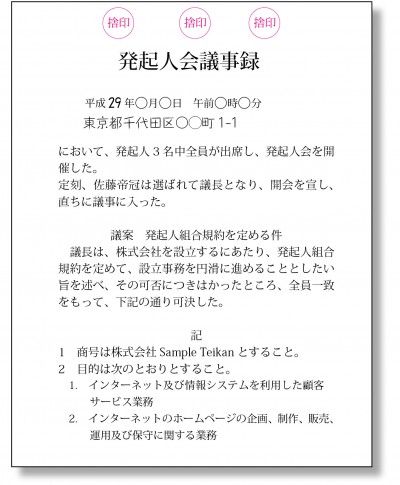

発起人が複数いる場合、どのような会社を設立するかを話し合う発起人会を開催するのが一般的です。発起人会では会社の商号や事業目的を決め、発起人会議事録を作成します。

・発起人会議事録の例

発起人が1人の場合は、発起人決定書を作成し、これをもって会社の内容が確定されます。

・発起人会で話し合う事項

| 1 | 会社の商号・目的・本店所在地 |

| 2 | 発起人の名前、発起人総代の名前 |

| 3 | 会社設立時の発行可能株式数 |

| 4 | 会社設立時の1株の価格 |

| 5 | 各発起人の引き受け株式数 |

| 6 | 払い込む先の金融機関 |

| 7 | 現物出資がある場合はその内容 |