昨年10月、厚生労働省は過労死等防止対策推進法に基づき、過労死防止対策白書を決定しました。過労死に関する白書として取りまとめられるのは初で、過労死が大きな社会問題となってきたことを象徴します。白書では将来的に過労死ゼロの社会を目指すと明記しました。

目次

- 1 過労死の現状

- 1-1 総労働時間は減少傾向

- 1-2 過労と死の因果関係は不明な点も多い

- 2 過労死対策に向けた各企業の取り組み

- 2-1 メンタルケアに取り組む企業増加

- 2-2 有給休暇取得率は低水準

- 3 過労死防止対策と今後

1 飲食開業に必要な資格

そもそも過労死とは、「業務における過重な負荷による脳血管疾患、もしくは心臓疾患を原因とする死亡」と定義されています。

1-1 総労働時間は減少傾向

白書によれば、国内の労働者1人当たりの年間総実労働時間は緩やかに減少しているが、パートタイム労働者を除く一般労働者の年間総実労働時間は2,000時間前後で高止まりしていると分析。

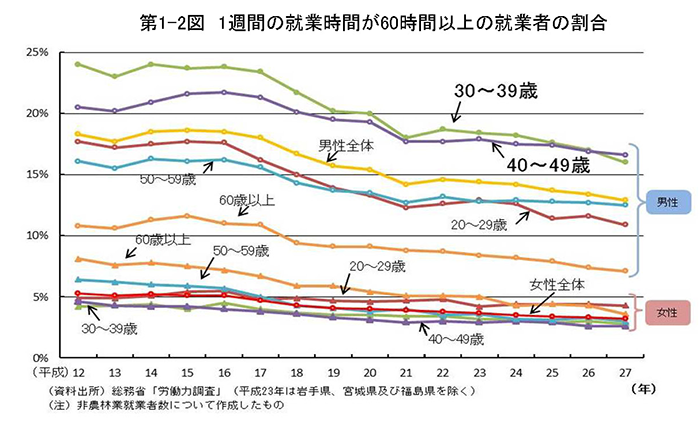

1週間の就業時間が60時間以上の雇用者の割合は、2005年、2006年をピークに緩やかに減少しているものの、 30歳代、40歳代の男性で週60時間以上働く人の割合が高い傾向は変わっていません。

(参照:過労死防止対策白書)

1-2 過労と死の因果関係は不明な点も多い

また、過労と死の因果関係については判明していない点も多いため、今後は過労死の原因を探るため、働き手の健康や生活習慣、勤務状況を長期的に調査して病気との関連性を明らかにしていくとしました。

2 過労死対策に向けた各企業の取り組み

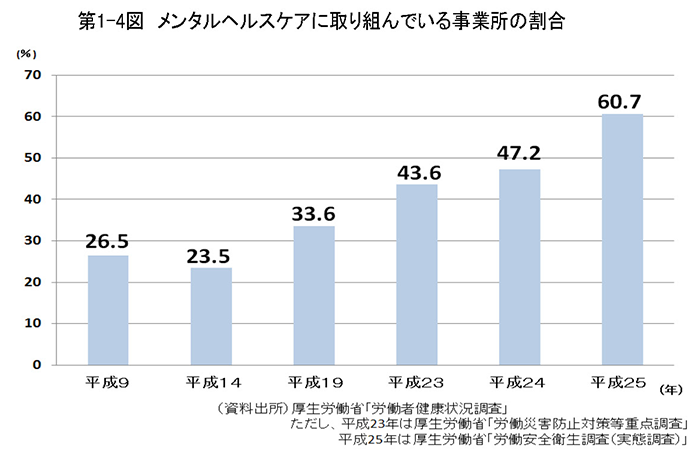

過労死防止対策としてメンタルヘルスケアに取り組む企業の数は年々増えています。

2-1 メンタルケアに取り組む企業増加

白書によれば、仕事や職業生活に関する強い不安や悩みなどを感じる労働者の割合は5割超となります。また脳心臓疾患を原因とする労災の支給件数は、2002年度に300件を超えて以降、200件台後半~300件台で推移していると発表しました。

2-2 有給休暇取得率は低水準

年次有給休暇の付与日数は長期的に見ればわずかに増えたものの、取得率は平成12年以降、半分を下回る水準が続いています。

3 過労死防止対策と今後

白書は過労死解明のために、多角的・学際的な視点からの実態解明のための調査研究を進めていくことや、効果的な予防対策につながる研究を行うことが必要だと分析。

また防止対策として、過重労働対策やメンタルヘルス対策に取り組む企業が社会的に評価されるよう周知していくとしました。現在政府は大学生や高校生を対象に過重労働による健康被害をテーマにセミナーを開催しています。このほか、労働条件や健康状態に関する専用相談窓口を政府機関内に設置するとしました。

さらに白書では2020年までに週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下、年次有給休暇取得率を70%以上、2017年までにメンタルヘルスに取り組む企業の割合を80%以上とする目標を掲げました。

大手広告会社の新入社員が過労により自殺したことから、ようやく政府も重い腰を上げ、過労死対策に真剣に取り組み始めました。安倍政権が掲げる「働き方改革」と合わせて、国際基準に沿った労働環境の改善が望まれます。

参考文献:厚生労働省「過労死等防止対策白書」